|

ざっと仮組をしてみると分かるが、何か変。 特に砲塔が、何だかなあと言う出来。(これ、イ○フィ○ティのパクリじゃないの?) じゃあ適当で良いかも、とばかりにオリジナルと言う程でも無い、気分次第の流れに任せた、気ままなモデリングで行くことに。 まず、砲塔左側面の張り出し部を、「これは無しよ」とばかりに削る。だって、なんか格好悪いでしょ。 上記に伴い、天板もプラ板で新造する。これは、一度はやってみたかった、キンタ等に見られる天板横の三段(?)になった溶接跡の再現の為の嵩上げを兼ねている。 それに伴い、面倒臭いが上部配置を移植する。その際、ピルツは付けない。だって、こんなデカイ大砲(私が勝手に付けた17㎝砲)の交換じゃ、多分間に合わないと思うんだよね。 次に、キューポラ。パンサーFのらしいけれど、今時この出来って…。修正も大変そうだったので、ドラゴンのキングタイガー(以下、ドラキンタ)の余剰部品を多少いじって使用。こっちの方が断然格好良い(と思う)。ついでに、隣のハッチもドラキンタに変える。 次に、右側面、後方にペリスコープガード、基部を追加。何となく、近接攻撃に弱そうだから、Sマイン使用を考えると有るかなと。でも、工作した後で、後方は恐らく無いなと。砲弾の積む場所を考えると、使用は無理っぽい。 |

|

次に、両側面に付きだしたパノラマ式照準器。こいつの出来が好きじゃないので、手持ちのサイバーのパンサーFの物を型取って使用。こっちの方が、格好良い。 その際、最近のお気に入りの手法を使う。やり方は簡単。まず、「型想い」で型を取る。次に、タミヤの光硬化パテを詰めて硬化させる。一度だと足りないので、三回に分けて流し込む。で、完成。10分程度の作業。コツは、煮ない事?。時間が懸かるし、エネルギーの無駄。ドライヤーでブィーと暖めて使う。柔らかくなりゃ、火傷に注意せよと言う前で十分。 |

|

上面の新式照準器は、内部をくり抜いて透明プラ板を裏から貼り、塗装後、鏡面プラ板を斜めに接着。 |

|

砲身は、出来の悪い注射針の様だ。この砲塔で128㎜は格好悪いかもと、計画されていたとされる170㎜とする事に決定。但し、資料も無いので適当に自作。最初は、この位だろうと思った木の絵筆を切って作ったが、塗装部分の剥がれが酷いので、プラ製のぺんてる絵筆を買ってきて作り直した。砲身のテーパーは、音楽を聴きながら、キサゲを用いて気長に削りだした。 砲口には、ライフリングを再現。最初は、アルミの150㎜砲身を購入して、コピーして判子の様にスタンプよろしく再現する予定だったが、細か過ぎて目立たないし、旨く行かない。悩んだ末、オーディオのアース端子の止めねじ部分をコピーして誤魔化した。でかくて、まるで漫画だ。取りあえず、挑戦したと言うだけで終わった。今後への課題だ。 |

|

防盾は、キットのままだと先端が細く、主砲基部に合わないので、短く切りつめてエポパテとサフでらしく加工。砲身基部となる部分は、コンパスを用いて1.3㎜プラ板のリングを2個作り合体。更に、止めボルトと、緩み止めワイヤーを再現した。 車載機銃は、主砲と同軸機銃? では無いと思うので、上面にキンタと同様の配置でペリスコープを配置してみる。 |

|

次は、車体全体の溶接跡をやり直す事を決めていたので、キット砲塔、車体の溶接跡モールドを全部削り取る。装甲板の合わせ目は削り込み、代わりにプラストラクトの0.25㎜プラ板を貼り、モールドを入れた。溶接跡は、車体も含め最後にまとめて行う。エポパテの無駄も省けるしね。 ※但し、後に後悔したのが、砲塔前面の装甲板の付き方。キンタかマウスと同じじゃないかな。 この段階で、圧延甲板の再現を車体も含めて行う。方法は、モデラーズの接着剤を用いる例の方法を採る。気に入らず、3〜4回行った。その上で、濃いサフをまだらに処理して、各部に変化を付けた。 |

|

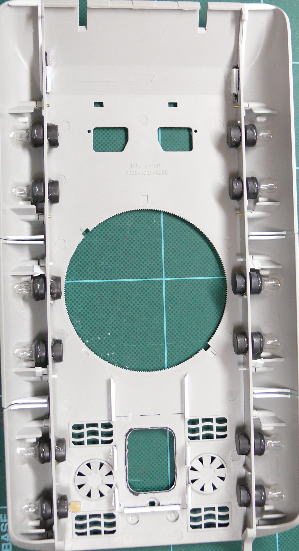

次に、車体の工作。 ここでは、長年暖めていたアイディアを盛り込む事にした。 元々、最初のドラゴンE−100発売時に思いついたもので、使う機会を伺っていた。 この車輌の魅力の一つは、サイドアーマーが付いた状態と、それを外した状態の二つを楽しめる点だ。でも、あちこちの完成品を見ても、どちらか片方が殆ど。出来るなら両方を楽しみたい。それも、棒などを差し込む方式では無くて、もっと簡単に。と言う事で思いついたのが、磁石を利用する方法だ。 車体、装甲板側のどちらかを金属部品(鉄)にしても良いが、完成後の保管を考えると、長年より強い磁力を保てるように両方に磁石を使用する方法に決めた。 作業を進める内に、「おや?」。どうやら車体が・・・。磁石接着前の仮組段階で、車体前方の物が旨く入らないことに気づく。円形の磁石を削り込む訳にもいかないし、結局は車体上下部を削って対処。で、実車写真(モーターブーフ)を見ると。このキット、車体上部が前方に向けて絞り込みすぎだよ。そのせいで、前方の装甲板の角度が鋭角過ぎる事になっている。もっとも、気づいたからと言って、修正する気は無し。AFVの会に間に合わなくなるし、そこまで思い入れも無いので、パス。 |

|

一番前のサイドアーマーは、車体側磁石の接着位置の関係で、どうしても上方にずれる。ちょっと悔しいが、真鍮棒で調節してある。 ちなみに、サイドアーマーの全ての磁石は直接車体に付かない。塗装面に直接触れるのが嫌で、接着位置決めの際、調節して車体との間隔が1㎜程空くようにした。 |

|

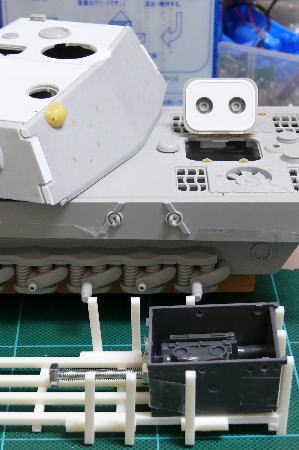

次に、リアデッキの工作に入る。 ここも問題だ。実車とは違っている。驚いたのは、ハッチの給気のカバーだ。最初、部品を手に取り、ハッチに充ててビックリ。信じられないほど小さい。部品を切り取るのを間違えたと思い、調べるが…。仕方がないので、ドラキンタの余剰部品を使用。印象が変わる。それでも、実車より小さいかも。 その際、エンジンを仕込む予定なので、ハッチ裏側、給排気口、車体側のハッチの受けを作る。ヒンジは、タミヤのキングタイガー(以下、タミキン)より流用。 |

|

車体吸気口も異物侵入防止網がエッチングで再現されるが、何もない中が目立つ(?)ので、ラジエター前からの排風板(4カ所)を作り仕込む。 排気口は、モーターブーフを見る限り、ドラゴンのE−100が正解。流用する。 キット付属のエッチングは、とてもじゃないが我慢できない出来なので、ドラキンタの使用しない大型の異物侵入防止網と、プラ板、プラ棒を利用して作り直した。(この程度の出来なら入れる必要なし! キットを安くした方が良い) ここで、エンジンの内蔵で悩みが。 時間を考えると、ギリギリ会期に間に合うかどうか。そこで、プラ角材を使い、車体内部に桁を作り、車体完成後でも出し入れ出来るようにしておく事を思いつく(勝手に、エンジンエントリーシステムと名付ける(笑))。簡単な工作なので、時間はそれ程かからない。間に合わなければ、黙っていれば分からない。と、いつのまにやら工作も終わり、塗装も終え、内蔵準備万端に。(笑) とは言え、エンジンはタミヤの物に少々手を入れただけ。本来なら、資料を基にもう少し時間をかけたいところだった。 |

|

先に圧延甲板の再現を終えているので、今度は車体各部の溶接跡を、プラ棒、エポパテを用い再現する。キット上面、周囲の溶接跡は、チゼル(ハセガワ製)を用いて溝部を掘り起こし、流し込みタイプの接着剤を上塗りして再現。 車体各部の装備品は、何点か付けて、他は雰囲気を出すためクランプだけとする。アベールを使用。 キットの排気管は、力強さを感じないし、短い感じがしたので、ドラキンタとタミキンで悩んだ末タミヤから流用。でも、ちょい長いかも。 |

|

履帯は、ドラゴンE−100の物を流用。キット付属のベルト式は、デティールも良いので、そのまま使用したかったのだが、私の通常のウェザリングではかなり乱暴に扱う事になるので諦めた。 ドライブスプロケットとリターンローラー部分は、キットでは予備履帯としている物を多く使い、より弛みを強調出来る様にした。トラペのドライブスプロケットの歯間にピッタリ合うが、全長がちょっと長く感じるので、リターンローラー基部を思いっきり後ろ側にしておけば良かったと反省。 ロードホイールは、流石新製品と思えるモールド。(良い点はこれだけか!?) |

|

と、ここで砲塔と車体を合体! 工作も終了し、ほっと一息ついた所で、じゃじゃじゃ〜んと砲塔を旋回させると…。エッ!全周出来ないぞ! 事、ここに至るまで全く気づかなかった。 ドライバーズハッチの間に有る、排気カバーがぶつかっている。頭ん中、真っ白…。思い直し、砲塔後部を削る事で対処。確か、その部品はキットのままだと思ったけど…。普通に組んで、こうなのかな? |